작성일: 2025년 10월 9일

위고비 열풍 뒤에 숨겨진 한국 사회의 ‘마른 몸 지옥’ 현실을 심층적으로 파헤칩니다. 여성들을 향한 무분별한 외모 압박이 비만치료제 오남용, 섭식장애, 심지어 부모에 의한 강요로 이어지는 구조적 폭력의 실체를 생생한 사례를 통해 고발합니다. 이 콘텐츠를 통해 단순히 체중 감량을 넘어선 ‘마른 몸 강박’의 위험성을 인지하고, 건강한 몸 인식을 위한 사회적 지지와 연대의 필요성을 깊이 이해할 수 있습니다.

1️⃣ ‘위고비 신드롬’ 이면의 ‘마른 몸 지옥’ 실태

1.1 부모의 강요와 외모 압박의 심화

A 씨는 어릴 적부터 “여자애가 그렇게 살이 쪄서 되겠느냐”는 말을 들으며 성장했습니다. 성인이 된 이후에도 부모의 압박은 멈추지 않았고, 심지어 본인 의사와 무관하게 위고비를 처방받아 사용을 강요당했습니다. 식사 때마다 체할 정도의 불안장애를 겪는 그녀의 삶은 ‘건강’이 아닌 ‘체중’ 중심으로 돌아가고 있습니다.

B 씨(대학생)는 체중이 약간 늘자 아버지로부터 “살 안 빼면 자취방을 빼겠다”는 협박을 받았습니다. 이처럼 ‘마른 몸’에 대한 사회적 강박이 가족 관계로까지 침투하고 있습니다.

💬 전문가들은 이를 ‘가정 내 외모폭력’이라 부르며, 부모 세대가 미디어를 통해 얻은 왜곡된 미의 기준을 자녀에게 강요하는 구조적 폭력이라고 지적합니다.

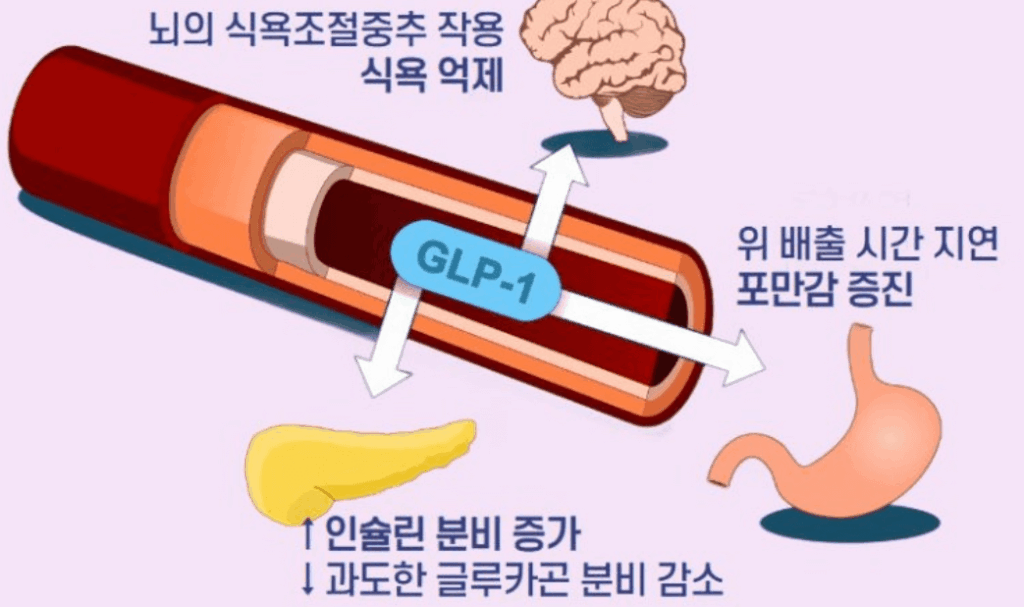

1.2 위고비 오남용의 현실

아래 표는 위고비 사용이 의료적 필요와 무관하게 확산되는 과정을 요약한 것입니다.

| 구분 | 내용 | 문제점 |

|---|---|---|

| 처방 기준 | BMI 30 이상 또는 27 이상(기저질환 동반 시) | 다수 병원에서 기준 미달자에게도 처방 |

| 저체중 처방 사례 | 40kg대 여성까지 위고비 사용 | 현행법 위반 소지 |

| 온라인 확산 | 커뮤니티, SNS ‘위고비 성지’ 공유 | 비의료적 소비 조장 |

| 경제적 부담 | 월 30만 원 이상 | 청년층 소비 심리 자극 |

| 심리적 효과 | 체중감소 만족감 → 강박 강화 | 섭식장애, 우울, 불안으로 이어짐 |

위고비를 ‘자기관리 도구’로 인식하는 젊은 여성들이 늘어나며, ‘건강관리’보다 ‘이미지 유지’에 집중하는 사회적 착시가 나타나고 있습니다.

“위고비는 체중이 아니라 자기혐오를 줄이는 약처럼 여겨지고 있다.” – 심리상담가 K 모 씨

2️⃣ ‘마른 몸 지옥’의 사회적 아이러니와 섭식장애

2024년 건강보험심사평가원 통계에 따르면, 위고비 처방의 61%가 여성에게 집중되었습니다.

남성의 비만율(48.8%)이 여성(26.2%)보다 두 배 가까이 높음에도 여성의 처방률이 더 높은 것은 역설적입니다.

이는 단순히 ‘건강을 위한 약’이 아닌, ‘여성에게만 부과된 외모 기준’이 작동하고 있다는 증거입니다.

섭식장애로 이어진 극단적 몸 강박

F 씨(29세, IT 업계)는 167cm, 54kg의 정상 체중임에도 스스로를 “비만”이라 생각했습니다.

“내가 통제할 수 있는 건 몸뿐”이라는 강박 속에 체중계 수치 하나에 울고 웃었고, 결국 섭식장애 진단을 받았습니다.

G 씨(22세, 대학생)는 거울을 보고 “내 몸을 잘라내고 싶다”는 생각에 사로잡혔습니다.

지속된 외모 지적 끝에 식욕억제제를 남용하고, 지방흡입 수술까지 감행했습니다.

“살이 조금만 붙으면 사람들의 시선이 달라지는 걸 느껴요.

그게 너무 두려워서 먹지 못했어요.” – 대학생 G 씨 인터뷰 중

3️⃣ ‘마른 몸 지옥’의 구조적 폭력 인지와 극복

3.1 사회 구조가 만든 왜곡된 미의식

프레시안이 취재한 7명의 여성 모두 “마른 몸 강박은 개인의 문제가 아니라 사회의 구조적 폭력”이라고 말했습니다.

마른 여성은 ‘자기관리의 상징’으로 칭송받지만, 마른 남성은 그렇지 않습니다.

이는 성별에 따라 다른 외모 평가 구조가 존재함을 보여줍니다.

| 구분 | 여성 | 남성 |

|---|---|---|

| 사회적 인식 | 마를수록 예쁘다 | 마르면 병약하다 |

| 외모 기준 | ‘피규어 체형’ 선호 | ‘근육질’ 선호 |

| 평가 강도 | 매우 높음 | 상대적으로 낮음 |

| 심리적 영향 | 섭식장애·자기혐오 | 근육이형증·자존감 저하 |

이처럼 여성의 몸은 ‘꾸며야 할 대상’, 남성의 몸은 ‘단련해야 할 도구’로 인식되는 왜곡이 구조화되어 있습니다.

3.2 회복과 연대의 시작

A 씨는 모친의 강요로 위고비를 맞았지만, 결국 부작용으로 식사 자체를 두려워하게 되었습니다.

반면 F 씨는 배우자의 정서적 지지 속에서 서서히 회복 중입니다.

“남편은 내 몸보다 내 마음을 먼저 봐줬어요.

그게 치료의 시작이었어요.” – F 씨

B 씨는 “여성을 ‘마른 몸 지옥’으로 이끄는 사회 구조를 서로가 직시해야 한다”며 ‘몸 긍정’ 연대의 필요성을 강조했습니다.

이는 단순히 “먹어도 괜찮아”가 아니라, ‘있는 그대로의 몸을 존중받는 사회적 환경’을 만드는 과정입니다.

4️⃣ 건강한 몸 인식을 위한 사회적 제언

| 구분 | 실천 방안 | 목표 |

|---|---|---|

| 언론 | 외모 중심 보도 자제 | 건강 중심 담론 확산 |

| 교육기관 | 청소년 대상 ‘몸 긍정 교육’ 도입 | 왜곡된 미의식 예방 |

| 정부 | 비만치료제 오남용 단속 강화 | 의료 윤리 확립 |

| 대중문화 | 다양한 체형의 모델 등장 | 미의 기준 다양화 |

| 개인 | 체중보다 건강 우선 인식 | 자존감 회복 |

🔗 관련 참고 링크

결론

위고비는 약이지만, 동시에 거울 속 사회의 단면을 비추는 렌즈이기도 합니다.

‘살 빼면 행복할 줄 알았다’는 믿음은 결국 우리 모두가 만들어낸 착각입니다.

건강한 몸, 건강한 마음, 그리고 서로를 있는 그대로 인정하는 연대만이 이 전쟁을 끝낼 수 있습니다.